«…И на земле мое кому-нибудь любезно бытие…»: к 225-летию со дня рождения Е. А. Баратынского

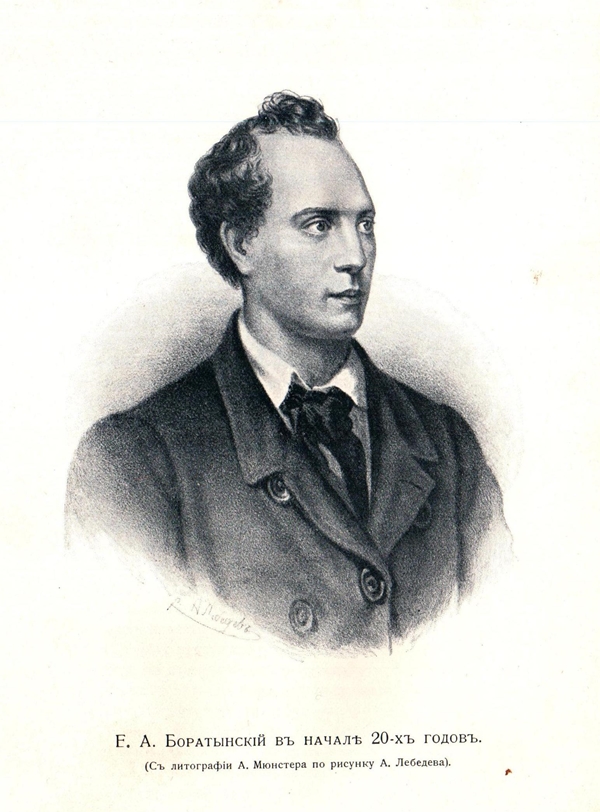

Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844) поэт эпохи романтизма – «золотого века русской поэзии». Баратынский – поэт пушкинской эпохи, поэт-лирик, поэт-философ, сумевший обрести и сохранить свою творческую самостоятельность. «Он шёл своею дорогой один и независим» – писал о нём Пушкин. Высоко оценивая творчество Баратынского, великий поэт также отмечал: «Он – один из первостепенных наших поэтов… Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше Батюшкова».

Как отмечено в биографическом очерке М. Л. Гофмана «Е. А. Боратынский» из «Полного собрания сочинений Е. А. Боратынского» 1914 года издания: «Евгений Абрамович Боратынский принадлежит к старинной дворянской фамилии, родоначальником которой считается Дмитрий Божедар, прославившийся своими победами над врагами Венгрии. Потомки Дмитрия Божедара стали называться Боратынскими по имени замка Boratyn («Божья оборона»), которым они владели, и уже сын Дмитрия Божедара подписывался Dmitry de Boratyn». Один из семьи – «Иван Петрович Боратынский – в конце XVII столетия оставил Польшу и переселился в Россию, где, перейдя в русское подданство и приняв православие, получил поместье в Бельском уезде Смоленской губернии».

Евгений Абрамович Баратынский родился 19 февраля (2 марта) 1800 года в поместье своего отца генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Баратынского (1767–1810) в селе Вяжле, Кирсановского уезда, Тамбовской губернии.

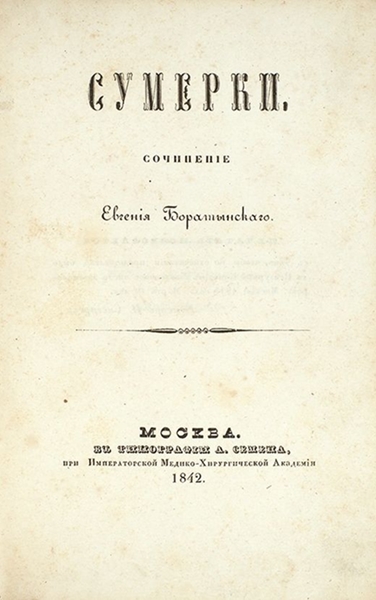

В литературном мире ведутся споры о правильности написания фамилии поэта – «Боратынский» или «Баратынский». Поэт свои письма и деловые бумаги подписывал «Боратынский», а художественные произведения, кроме сборника «Сумерки», печатал с подписью «Баратынский». Так же писали Пушкин, Белинский, Толстой, Бунин, Брюсов. Если рассматривать вопрос с исторической точки зрения от названия замка Boratyn, то корректным будет написание «Боратынский». Оба варианта написания фамилии поэта верны, но более распространено написание через «а» — Баратынский.

Все произведения Баратынского пронизаны задумчивой грустью. Элегия – такова форма его вдохновения, его поэзии. Поступок, вследствие которого пятнадцатилетний Баратынский был исключен из Пажеского корпуса, оставил тяжёлый эмоциональный след в его жизни. Возможно, это обстоятельство стало причиной философского раздумья в его творчестве.

Первое поэтическое произведение Евгения Абрамовича Баратынского «Мадригал пожилой женщине и всё ещё прекрасной» («Взгляните: свежестью младой») было написано в Москве в 1818 году, а издано в начале 1819 года в журнале «Благонамеренный» (1819. Ч. 5, февр. № IV. С. 210). Этот петербургский журнал издавался в 1818-1826 годах как печатный орган «Вольного общества любителей российской словесности, наук и художеств», его главным редактором был чиновник и литератор Александр Ефимович Измайлов (1779-1831).

В журнале «Благонамеренный» стихотворение, озаглавленное как «Мадригал пожилой женщине, и всё ещё прекрасной» с подписью автора «Е. Б», имело следующий вариант издания:

Мадригал Пожилой женщине и всё ещё прекрасной

И в осень лет — красы младой,

Она всю прелесть сохраняет;

Старик крылатый не дерзает

Коснуться хладной к ней рукой;

Сам, побеждённый Красотой,

Глядит — и путь не продолжает.

В издании первого сборника стихов 1827 года стоит заглавие «Женщине пожилой, но всё ещё прекрасной», в сборнике 1835 года – без заглавия. В посмертных собраниях сочинений Баратынского это стихотворение озаглавлено: «М. А. Панчулидзевой» и имеет следующий вариант:

М. А. Панчулидзевой

Взгляните: свежестью младой,

И в осень лет, она пленяет,

И у неё летун седой

Ланитных роз не похищает;

Сам побеждённый красотой,

Глядит — и путь не продолжает!

Это первое опубликованное стихотворение Баратынского было посвящено его любимой родной тёте и крёстной матери — Марии Андреевне Панчулидзевой (урождённой – Баратынской) (1781-1845), у которой он постоянно гостил во время своего пребывания в Пажеском корпусе. На момент написания этого произведения тёте поэта – Марии Андреевне было 37 лет. Стих написан в духе французских мадригалов XVIII века. Баратынский имел в виду это произведение отмечая, что приехал из Москвы в Петербург с «мадригалом в кармане».

Первые стихи Баратынского, изданные в Петербурге в 1819 году, пользовались успехом среди его друзей-поэтов, но настоящая слава к нему пришла от стихотворных творений, созданных в Финляндии. В 1820 году Баратынского произвели в унтер-офицеры и перевели в Финляндию, в Нейшлотский полк, где он провел там пять лет. Живописная, но угрюмая природа этого края соответствовала душевному миру Баратынского. Поэт с признательностью говорил о Финляндии: «Этот край был пестуном моей поэзии».

«…Судьбу младенчески за строгость не виня

И взяв тебя в пример, поэзию, ученье

Призвал я украшать моё уединенье.

Леса угрюмые, громады мшистых гор,

Пришельца нового пугающие взор,

Свинцовых моря вод безбрежная равнина,

Напев томительный протяжных песен финна —

Не долго, помню я, в печальной стороне

Печаль холодную вливали в душу мне…»

(строки из стихотворения «Н. И. Гнедичу» 1823 год).

Наиболее полно поэт отразил природу Финляндии в поэме «Эда», в лирических стихах «Финляндия», «Водопад».

.jpg)

Осенью 1824 года Баратынский получил разрешение состоять при корпусном штабе генерала Закревского в Гельсингфорсе. Здесь он, очарованный замужней женщиной, отразил её образ в лице героини поэмы «Бал» и в стихотворениях «Мне с упоением заметным», «Фея», «Нет, обманула вас молва», «Оправдание», «Мы пьём в любви отраву сладкую», «Я безрассуден, и не диво…», «Как много ты в немного дней».

«Мне с упоением заметным

Глаза поднять на вас беда:

Вы их встречаете всегда

С лицом сердитым, неприветным.

Я полон страстною тоской,

Но нет! рассудка не забуду

И на нескромный пламень мой

Ответа требовать не буду…»

(строки из стихотворения «Мне с упоением заметным...» 1824 год).

В ноябре 1825 года Баратынский перевёлся в один из московских полков, а в январе 1826 года вышел в отставку. 9 июня 1826 года Баратынский женился на Анастасии Энгельгардт (1804-1860) старшей дочери отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766-1836). Этот брак улучшил материальное положение Баратынского и утвердил его статус в московском обществе. В Москве поэт сблизился с литераторами Петром Вяземским, Иваном Киреевским, Николаем Языковым, Алексеем Хомяковым, Сергеем Соболевским, Николаем Павловым.

Известность Баратынскому пришла после издания в 1826 году отдельной книгой поэм «Эда» и «Пиры». На титульном листе издания было указано «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма». В 1828 году вышла в свет его поэма «Бал», а в 1831 году — «Наложница» («Цыганка»). Все поэмы отличались красотой и изяществом слога.

29 января 1832 года в «журнале наук и словесности» «Европеец» Ивана Васильевича Киреевского (1806-1856) была опубликована повесть Баратынского «Перстень». Баратынский пробовал писать прозаические произведения, и их было немного. История в произведении «Перстень» одновременно и романтическая, и трагическая. Баратынский повествует о страдающей душе, о символе – «магическом» кольце, который способен менять судьбы людей.

Баратынский дважды бывал в Казани. В первых числах июля 1831 года Баратынский, как писал князь Пётр Вяземский, «удрал в Казань с Энгельгардтовским семейством», – точнее в казанское имение Л. Н. Энгельгардта – Каймары. В декабре того же года Баратынские переехали в Казань и остались до июня 1932 года. Провинциальный город произвёл на поэта хорошее впечатление. В начале сентября 1833 года Баратынский вновь оказался в Казани, где провёл три дня с Александром Сергеевичем Пушкиным. Проезжая через Казань, Пушкин собирал материалы по истории Пугачёвского бунта. Поэты были рады этой встрече.

При жизни Е. А. Баратынского его сочинения издавались трижды: стихотворения в 1827 году; собрание стихотворений и поэм, в двух частях в 1835 году; в 1842 – собрание стихотворений «Сумерки».

«Сумерки», 1842 года издания – самый целостный сборник стихов Баратынского, который называют в русской литературе «книгой стихов». Это издание с единым взглядом поэта на мир. Книга отличается своим композиционным решением: каждое последующее произведение плавно вытекает из предыдущего. В этот сборник вошли стихи Баратынского, написанные им в последний творческий период.

Осенью 1843 года Баратынский осуществил свою мечту — путешествие за границу. Он выехал с женой и тремя детьми и посетил Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Майнц, Кёльн, Париж.

Весной 1844 года Баратынский отправился морем из Марселя в Неаполь. На корабле, ночью, Баратынским был написан «Пироскаф». Это стихотворение – философское размышление автора, которое он получил под впечатлением от морского путешествия. Баратынский говорит о путешествии в вечность.

«…Вижу Фетиду; мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны:

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной!..»

(строки из стихотворения «Пироскаф» 1844 год)

Баратынский скоропостижно скончался в Неаполе 29 июня (11 июля) 1844 года. Смерть Баратынского была неожиданной. В стихотворении «Бдение» 1821 года он говорит пророческие слова, что умрет на чужбине!

«…И мне назначена могила…

Умру в чужой стране!..»

Только в августе следующего года гроб с его телом был перевезён в Петербург. Поэт был похоронен в Александро-Невском монастыре рядом с могилами Крылова и Гнедича.

Современники отмечали поэтический талант Баратынского как поэта пушкинской школы. Более позднее творчество поэта подверглось незаслуженной критике, но в начале XX века русские символисты дали высокую оценку творческому наследию Баратынского.

Мой дар убог, и голос мой не громок;

Но я живу, и на земле мое

Кому-нибудь любезно бытие!

В стихах моих далекий мой потомок

Узрит его: как знать! душа моя

Окажется с душой его в сношеньи,

И как нашел я друга в поколеньи,

Читателя найду в потомстве я.

(1828)

Так говорил о своей творческой судьбе русский поэт Евгений Абрамович Баратынский.

Список источников

Гербель, Н. В. Русские поэты в биографиях и образцах / Н. В. Гербель ; под ред. [и с предисл.] П. Полевого. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Типография М. Стасюлевича], 1888. – [6], 580, IX c.

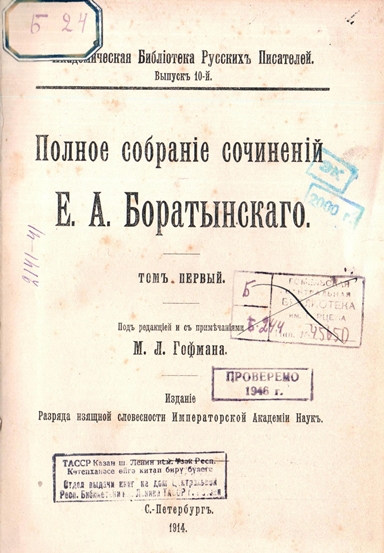

Боратынский, Е. А. Полное собрание сочинений / Е. А. Боратынский ; под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана. – Санкт-Петербург : Разряд изящной словесности Имп. АН, 1914-1915. Т. 1. – 1914. – XC, 336 c. : ил.

Боратынский, Е. А. Полное собрание сочинений / Е. А. Боратынский ; под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана. – Санкт-Петербург : Разряд изящной словесности Имп. АН, 1914-1915. Т. 2. – 1915. – VI, 360 c. : портр., ил.

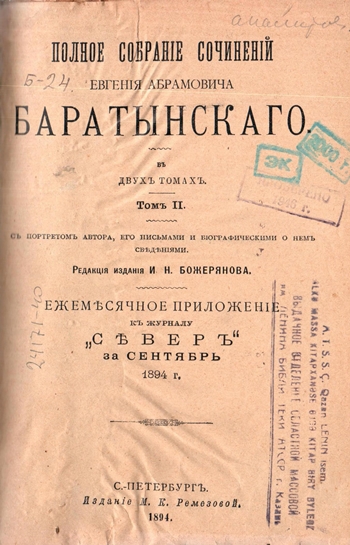

Полное собрание сочинений Евгения Абрамовича Баратынского : в 2 т. : с портр. авт., его письмами и биогр. о нем сведениями / ред. изд. [и предисл.] И. Н. Божерянова. Т. 2 : [Поэмы, проза, письма поэта и биографические о нем сведения]. – Санкт-Петербург : М. К. Ремезова, 1894. – 145-343 с.

Порфирьев, И. Я. История русской словесности / сост. И. Порфирьев. – Казань: Тип-лит. Императорского ун-та, [1910-1911]. – Ч. II: Новый период. – Отд. 1: От Петра В. до Екатерины II. – 1911. – 6-е изд. – 350, [IV] с.; Отд. 2: Литература в царствование Екатерины II. – 1911. – Изд. 5-е. – 418, [4] с.; Отд. 3: Литература в царствование Александра. – 1910. – Изд. 4-е. – [2], 252, II c.

Философские течения русской поэзии: избранные стихотворения и критические статьи С. А. Андреевского, Д. С. Мережковского, Б. Б. Никольского, П. П. и В. Соловьева / сост. П. [П.] Перцов. – Санкт-Петербург: Типография М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. – [4], II, II, 394 c.

Баратынский, Е. А. Стихотворения. – Москва : Типографии Августа Семена, 1827. – 178, VI с.

Андреевский, С. А. Литературные чтения: Баратынский, Достоевский, Гаршин, Некрасов, Лермонтов, Лев Толстой / С. А. Андреевский. – Санкт-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1891. – 285 c.

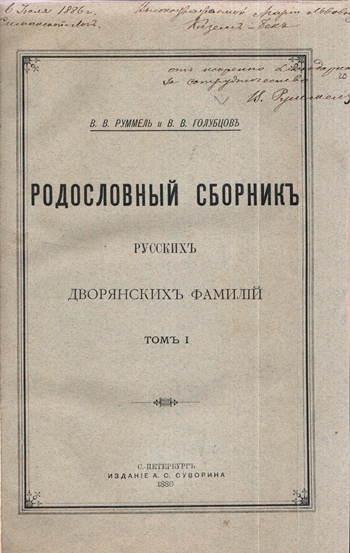

Руммель, В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий / В. В. Руммель, В. В. Голубцов. – Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1886-1887 Т. 1. – 1886. – [6], 608, 12 с.

.jpg)

.jpg)