«Здесь есть то, чего нет в Москве…»: к 225-летию со дня рождения Е. А. Боратынского

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

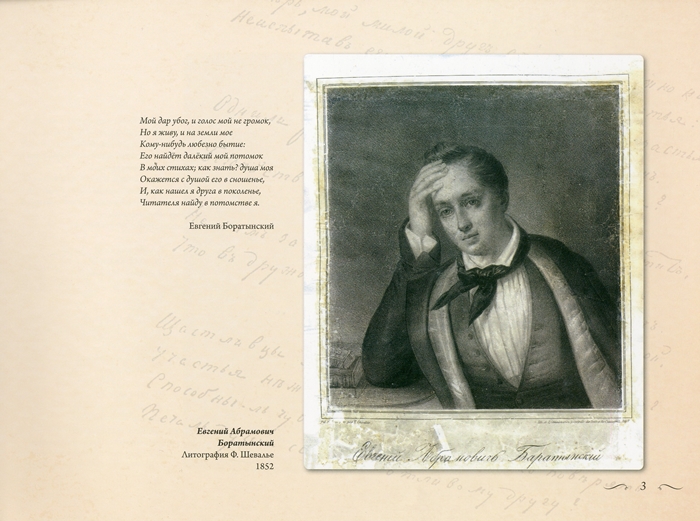

Евгений Абрамович Боратынский (1800-1844), русский поэт-мыслитель золотого века, представитель романтизма, известный своими глубокими и меланхоличными произведениями, с раннего детства проявлял интерес к литературе и искусству, что в дальнейшем определило его жизненный путь.

Будущий поэт родился 2 марта (19 февраля по старому стилю) 1800 года в деревне Вяжле Тамбовской губернии. Его семья принадлежала к знатному дворянскому роду. Предки происходили из польского рода шляхтичей, получивших свою фамилию еще в XIV столетии по названию принадлежащего им замка «Боратынь».

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Отец А. А. Боратынский служил офицером в лейб-гвардии Преображенского полка и пользовался особым вниманием и расположением императора Павла I. Мать А. Ф. Черепанова в молодости занимала должность фрейлины при императорском дворе.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Получив начальное домашнее образование, в 1808 году Е. А. Боратынский продолжил своё образование в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге. Однако за кражу довольно крупной суммы денег у отца товарища был исключён. Через три года поступил рядовым в лейб-гвардейский Егерский полк, затем пять лет служил в Финляндии унтер-офицером Нейшлотского пехотного полка. В 1825 году получил звание офицера, после чего вышел в отставку и переехал в Москву.

Первое поэтическое произведение Е. А. Боратынского было издано в 1819 году. Этот период оказался насыщенным событиями: в Санкт-Петербурге он близко познакомился с А. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом; вошёл в узкий литературный кружок московских писателей и завёл дружбу с Н. М. Языковым, И. В. Киреевским и А. С. Хомяковым. Начиная с 1826 года ежегодно издаются сборники его произведений: поэмы «Пиры», «Эда», «Наложница», «Бал», лирические стихи.

21 июня 1826 года поэт обвенчался с дочерью героя русско-турецкой войны, генерал-майора в отставке, казанского помещика Л. Н. Энгельгардта – Анастасией. Она высоко ценила стихи мужа, бережно хранила, а также переписывала его рукописи, была первой читательницей и первым критиком его произведений. Без её одобрения Е. А. Боратынский не издавал ни одного произведения. В этом браке родилось девять детей, двое из которых умерли в младенчестве.

В Москве у семьи Энгельгардтов был дом. Но большую часть времени молодожёны жили в Казани в имении Каймары (ныне входит в границы Высокогорского района), полученном в приданое женой.

.jpg)

Анастасия Львовна Энгельгардт.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Значительное время, проведенное Е.А. Боратынским в Казани, оказало заметное влияние на поэта. Его связь с городом, который стал важной частью его жизни и творчества, заслуживает отдельного внимания.

Первым появлением Е. А. Боратынского в Казани стал июль 1831 года, когда он посетил имение своего тестя Л. Н. Энгельгардта. После недолгого пребывания здесь переехал с семьёй в Каймары, но часто посещал город. В декабре того же года семьи Боратынских и Энгельгардтов обосновались в казанском доме на Грузинской улице, занимавшей четвёртую часть квартала до Грузинской церкви (на месте домов № 40-44 ныне по улице К. Маркса). В этот период с июня 1831 года по июнь 1832 года поэт создал такие стихотворения, как: «Бывало, отрок звонким кликом...», «Не славь, обманутый Орфей...», «На смерть Гёте», «Где сладкий шёпот...», «В дни безграничных увлечений...», стихотворные послания Н. М. Языкову, А. А. Фукс, повесть «Перстень», эпиграммы. В июне 1932 года Е. А. Боратынский уехал из Казани в Мару (Кирсановский уезд Тамбовской губернии, ныне Умётский район).

В сентябре 1833 года поэт побывал в Казани во второй раз. 6 сентября он встретился с А. С. Пушкиным, путешествовавшим по Поволжью и Уралу, собирая материалы о восстании Е. Пугачёва.

Е. А. Боратынский в одном из писем И. В. Киреевскому в январе 1832 года писал о столице Татарстана следующее: «Знаешь ли, однако ж, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря – оживленнее, я не говорю – приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве, – действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических».

Казань XIX века – важный культурный и образовательный центр России. Город, находящийся на пересечении различных народов и традиций, стал местом, где сосуществовали русская, татарская и другие культуры. Это многообразие создавало уникальную атмосферу, привлекавшую многих писателей и поэтов, включая и Е. А. Боратынского. В отличие от Москвы, где царила суета и политическая активность, Казань предлагала более спокойную и умиротворяющую обстановку, способствующую творческому вдохновению. Здесь поэт мог наблюдать за жизнью людей, их обычаями и традициями, что обогащало его поэтический язык и тематику.

Е. А. Боратынский находил в Казани не только вдохновение, но и возможность для саморефлексии. Город с богатой историей и культурой стал для него местом, где он мог по-новому взглянуть на жизнь и творчество. В Москве поэты часто чувствовали давление общественного мнения и ожиданий, а Казань предоставляла литератору свободу самовыражения. Для поэта этот город стал не просто географическим местом, а символом свободы и творческого вдохновения. Он чувствовал, что здесь может быть самим собой, не поддаваясь давлению общества. Это ощущение свободы и возможности для самовыражения стало основой его поэтического мира.

Фраза «здесь есть то, чего нет в Москве» отражает не только личные чувства Боратынского к Казани, но и более глубокие культурные и исторические контексты, подчёркивает контраст между столичной жизнью и провинциальной атмосферой. Город с уникальной средой и многообразием культур оставил неизгладимый след в его творчестве. Благодаря своему опыту в Казани Е. А. Боратынский смог создать произведения, которые до сих пор волнуют и вдохновляют читателей, подчёркивая важность этого города в его жизни и творчестве.

Е. А. Боратынский не только писал о Казани, но и активно участвовал в культурной жизни города. Он общался с местными интеллигентами, посещал театры и выставки. Уникальная архитектура и культурное разнообразие города вдохновляли поэта на создание произведений, в которых чувствуется влияние его юности.

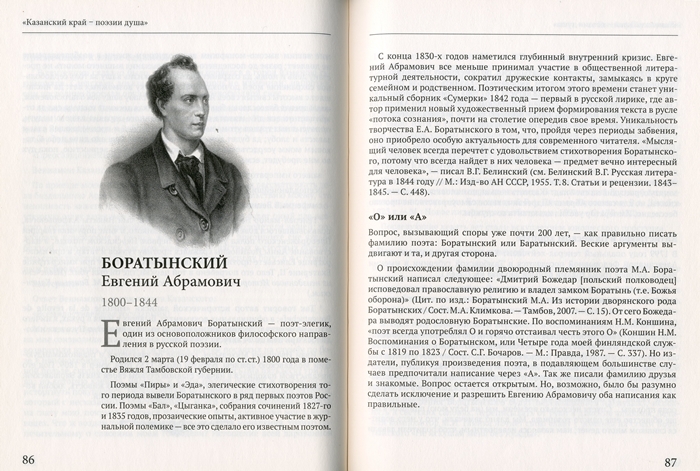

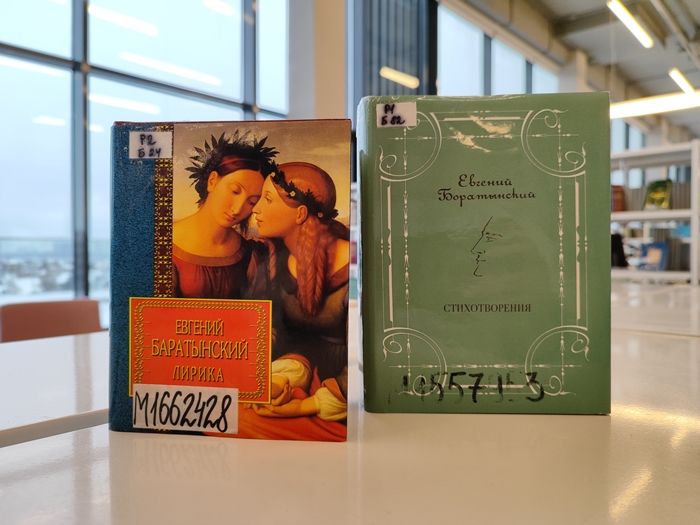

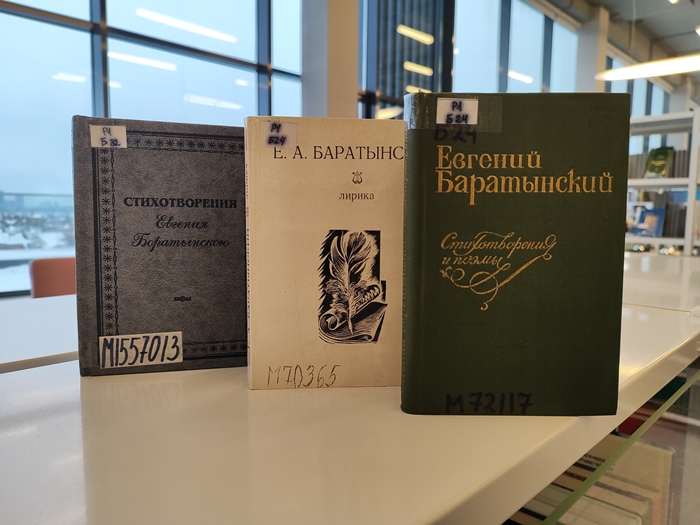

В Национальной библиотеке Республики Татарстан вы можете погрузиться в поэзию Е. А. Боратынского, а также ознакомиться с материалами, посвящёнными поэту. В фондах библиотеки (как на абонементе, так и в классическом читальном зале) хранятся многочисленные сборники его стихов.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

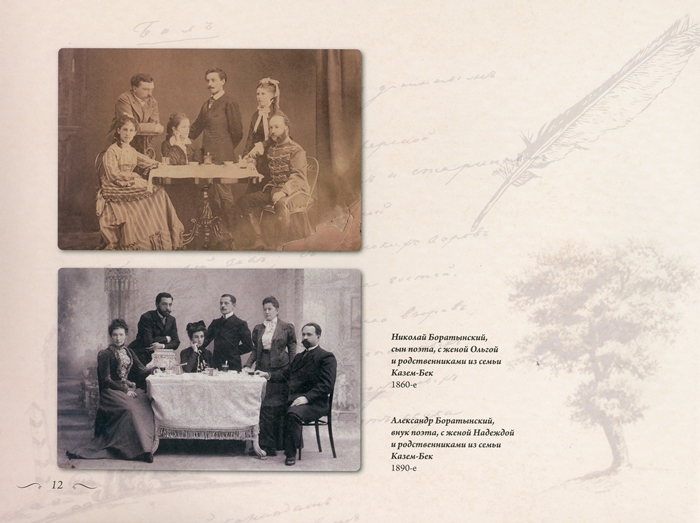

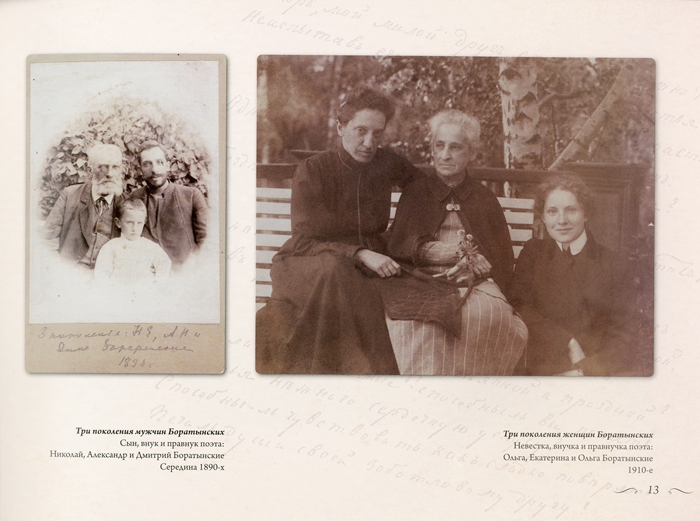

Особого внимания заслуживает иллюстрированный «Семейный альбом Боратынских», изданный Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Национальным музеем Республики Татарстан, из фондов отдела татарской и краеведческой литературы. В нём представлены фото нескольких поколений представителей фамилии Боратынских, кадры их быта, изображение усадьбы Боратынских, а также письма и стихи.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

В книге «Мой Боратынский» М. Сафина собраны очерки и стихотворения поэта, переводы произведений Е. А. Боратынского на татарский язык.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Несмотря на достижения в литературе, жизнь Е. А. Боратынского была насыщена трудностями. Он испытывал финансовые затруднения и страдал от проблем со здоровьем. В 1830-х годах он переехал в Петербург, где продолжал писать и общаться с другими писателями. Тем не менее, его здоровье продолжало ухудшаться. Умер поэт 11 июля 1844 года во время путешествия по Италии. После ухода из жизни Е. А. Боратынского его семья переехала в Казань в дом на Грузинской улице.

После смерти творчество Е. А. Боратынского стало менее востребованным, но в конце XIX и начале XX века его работы вновь начали привлекать внимание критиков и читателей. Его поэзия была переосмыслена и признана важным вкладом в русскую литературу. Боратынский стал символом романтической поэзии, и его произведения по-прежнему изучаются и ценятся. В 1869 году сын поэта Лев Боратынский издал в Казани собрание сочинений своего отца в одном томе, в 1884 году здесь же оно было повторно издано другим сыном поэта Николаем.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

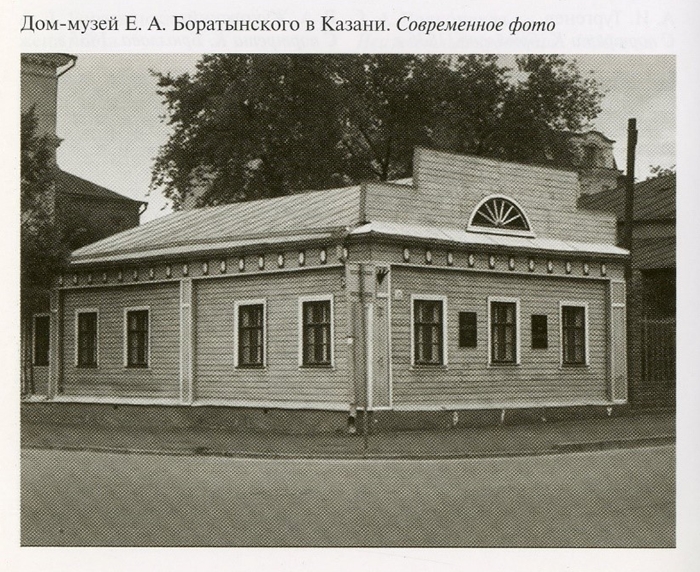

В Казани находится единственный Музей Е. А. Боратынского, открывшийся в 1977 году в помещении казанской школы. В 1981 году он получил статус государственного, а с июня 1983 года является филиалом Государственного музея ТАССР, ныне Национального музея Республики Татарстан.

В марте 1991 года, после восстановления деревянного флигеля в 1990 году, музей Боратынского был переведен в усадьбу Боратынских (улица Горького, дом 25/28). Коллекция насчитывает свыше четырёх тысяч экспонатов – мемориальные вещи и документы, связанные с поэтом и несколькими поколениями семьи Боратынских в Казанской губернии.

Казань оставила свой след в поэзии Е. А. Боратынского, а музей, посвящённый поэту, продолжает сохранять и популяризировать его наследие.

Выставка подготовлена отделом обслуживания пользователей

Список использованной литературы:

- Боратынский, Евгений Абрамович. Полное собрание сочинений и писем / Е. А. Боратынский. – Москва: Языки славянских культур, 2002.

- Боратынский, Евгений Абрамович. Стихотворения / Е. А. Боратынский. – Москва: Русский мiръ, 2000. – 192 с.: 1 л. портр.,7 л. фото.

- Боратынский, Евгений Абрамович. Стихотворения / Е. Боратынский. – Москва: Прогресс-Плеяда, 2001. – 399 с.: портр.

- Глушаков, Евгений Борисович. Великие судьбы русской поэзии: XIX век / Е. Б. Глушаков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА: Наука, 2017. – 211, [1] с.

- Казанский край – поэзии душа: историко-литературный сборник / автор проекта Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан; отв. ред. Л. Е. Бушканец. – Казань: Мир без границ, 2021. – 271 с.

- Михайлов, Валерий Фёдорович. Боратынский / Валерий Михайлов. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 483 [3] с., [8] л. ил.: ил., портр. (Жизнь замечательных людей; вып. 1715 (1515)). – Библиогр.: с. 485.

- Сафин, Мансур. Мой Боратынский: очерки, стихотворения, переводы на татарский язык / Мансур Сафин. – Набережные Челны: Набережночелнинская типография, 2019. – 71 с.: ил. – Книга на рус. и татар. яз.

- Семейный альбом Боратынских: иллюстрированный альбом / Министерство культуры Республики Татарстан; Национальный музей Республики Татарстан; авт. идеи и проекта А. Л. Вяткина; над изд. Работали: С. Ю. Измайлова, И. В. Завьялова, Е. В. Скворцова. – Казань: Фолиант, 2023. – 36 с.: ил., фот.

- Сумерки и рассветы дома Боратынских: [буклет] / М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан; Музей Е. А. Боратынского. – [Казань: Музей Е. А. Боратынского, 2016]. – 57 с.: ил., портр.

- Хузеева, Лилия Равилевна. Личность и творчество Е. А. Боратынского в русском литературоведении XX-XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.01 - Русская литература / Л. Р. Хузеева; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Каф. истории рус. литературы. – Казань, 2013. – 22 с.

.jpg)

.jpg)