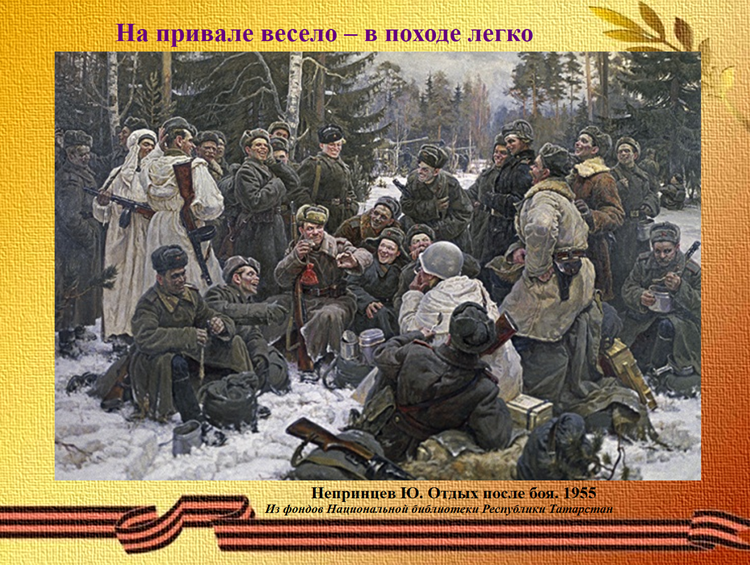

Фронтовой фольклор Великой Отечественной войны: к 80-летию Великой Победы

Фольклор – фундамент любой национальной культуры

С давних пор в жизни народа важное место занимает устное поэтическое творчество. В нём отражены быт и история, чувства и чаяния народа, ум, смекалка и чистота души человека. Народное творчество – основа любой национальной культуры. Существуя в устном виде в течение многих столетий, фольклор формирует свою, отличную от литературной систему жанров, в которой проявляются те же родовые признаки эпоса, лирики или драмы.

Фольклор периода Великой Отечественной войны создавался самими участниками боёв, тружениками фабрик и заводов, колхозных полей, партизанами, жителями временно оккупированных захватчиками районов, узниками фашистских концлагерей... Тематика была довольно многообразной: патриотизм, жизнь народа в трудные годы, героизм и мужество защитников Отечества, горечь отступления, преданность Родине, верность в любви и, конечно, неиссякаемая вера в победу. Главной же стала тема защиты Родины и героизма советского народа.

Пословица – народа мудрость

Пословицы, поговорки, солдатские песни были спутниками фронтовой жизни бойца. Вместе с боевым уставом и боевым приказом они служили наставлением и памяткой советскому воину. Беседа всегда оживляется, поднимает настроение, если в ней искрами вспыхивают образные выражения.

Смотреть смело в глаза опасности, да ещё и шутить перед лицом смерти всегда было свойственно русскому человеку. Так и советский народ смеялся в лицо врагу в годы Великой Отечественной войны, из уст в уста передавая весёлые байки, пословицы, поговорки:

- Для смелого солдата и рукавица – граната.

- Кто за правое дело стоит, тот всегда победит.

- Советский народ твёрже каменных пород.

- Жизнь коротка, да слава долга.

- Косил Гитлер глаз на Донбасс, а Донбасс опять у нас.

- Нас печаль не съест: поём песни окрест.

- Кто шутит и поёт – тот врага крепче бьёт.

- Погибать – так с музыкой.

- Без песен на войне труднее вдвойне.

- Снарядом и песней по врагу треснем.

Нередко поговорка, рожденная событием в жизни одной воинской части, быстро распространялась по всему фронту. Во время великой битвы под Москвой воин знал – надо преградить путь врагу. И фронтовики клялись словами Кутузова: «Ни шагу назад! Стоять насмерть!». В эти грозные дни особенно популярными стали боевые призывы:

Особую группу составляли тексты о героической борьбе партизан:

- Партизаны в плен не сдаются, они насмерть бьются.

- Партизаны в слободе – фашисты в беде.

- Отведали фашисты партизанской горчицы.

В пословицах нашли отражение наиболее знаковые события войны:

- Защитники Бреста не сошли с места.

- От Калининских ворот – фашистам дали поворот.

- Воронежским Калачом Гитлер подавился.

- Курская дуга вогнала в гроб врага.

- Хотел Гитлер Москву взять, да пришлось Берлин сдать.

В ходе войны актуальность тех или иных пословиц менялась. Так, в начале войны особенно ходовыми были пословицы о стойкости. А когда война подходила к концу, зазвучали пословицы о победе. Мощный наступательный прорыв нашей армии нашел отражение в пословицах:

Некоторые пословицы и поговорки создавались во время коллективного чтения художественной литературы, особенно поэтических произведений. Фронтовикам полюбилась поэма Твардовского «Василий Теркин». Солдатам казалось, что в поэме отразились их непосредственные переживания, а также эпизоды из их нелегкой фронтовой жизни. Образ солдата Василия Теркина, мужественного воина и горячего патриота, очень привлекателен. Бойцы старались подражать Теркину. Читая поэму Твардовского, они создавали о Теркине меткие поговорки:

- Будь предан России, как Теркин Василий.

- Теркин-солдат на все хват.

- У Теркина Василия душа красивая.

Творцами и носителями фронтового фольклора были люди самых разных военных профессий, специальностей. Отсюда и многообразие тематик бытовавших в войсках пословиц и поговорок. На основе старых, широко известных пословиц и поговорок возникали новые. «Лес рубят – щепки летят» превратились в «Лес рубят – фрицы летят» и в более оригинальную «В Брянском лесу фашистов рубят – в Москву вести летят». Новая пословица «Отвага и труд врага сотрут» на основе известной «Терпение и труд все перетрут» отличалась своей злободневностью.

Много замечательных пословиц подарил народ о Родине, подвиге, героизме. Военные пословицы и поговорки широко применяются в нашей армии и сейчас.

«Самое лучшее в загадке – это отгадка» (В. Даль)

В годы Великой Отечественной войны загадки представлены немногочисленными произведениями. Вместо традиционных бытовых реалий предметом загадок выступают ситуации, связанные с военной обстановкой.

Тематически их можно подразделить на три группы. Среди загадок выделяются произведения, прославляющие мужество и доблесть советских солдат. Здесь порою нетрадиционно и построение образа, например, загадка про пограничника: «У столба на пашенке в шлеме со звездою, глаз не закрываю, землю охраняю».

Другая группа произведений посвящена оружию, снаряжению армии:

- Сокол, не сокол – летает высоко, не клювом, а бьет, не когтями, а достает (самолет-истребитель).

- Летит лается – упал – рассыпается (снаряд).

- Без крыльев летает, без зубов кусает (пуля).

- Перевернутый котелок человека защитить помог (каска).

- Стальной великан ползет, врагам смерть несет (танк).

- Пасть поднимет, огонь метнет, всех фашистов перебьет (пушка).

- Не птицы, а крыльями машут, немые, а ведут разговор (сигнальные флажки).

- Не солнце, а сияет, не мина, а врага уничтожает (штык).

- Своих глаз нет, а врага видеть помогает (бинокль).

- Не птица, а летит, без головы, а трещит. Если капнет – на земле ахнет. (Бомбардировщик)

Ярким явлением в фольклоре Великой Отечественной войны стала загадка сатирическая. Она требовала от слушателей уже не знания реалий, а остроумия. Сам жанр загадки использовался как средство осмеяния:

- Летит – воет, упадет – землю носом роет (сбитый вражеский самолет).

- Песни запоёт – немец заорёт (гвардейский миномёт «Катюша»).

- Кровью питается, двумя буквами обозначается («СС»).

«Хорошо, когда кто врёт, весело и складно…» (А. Твардовский)

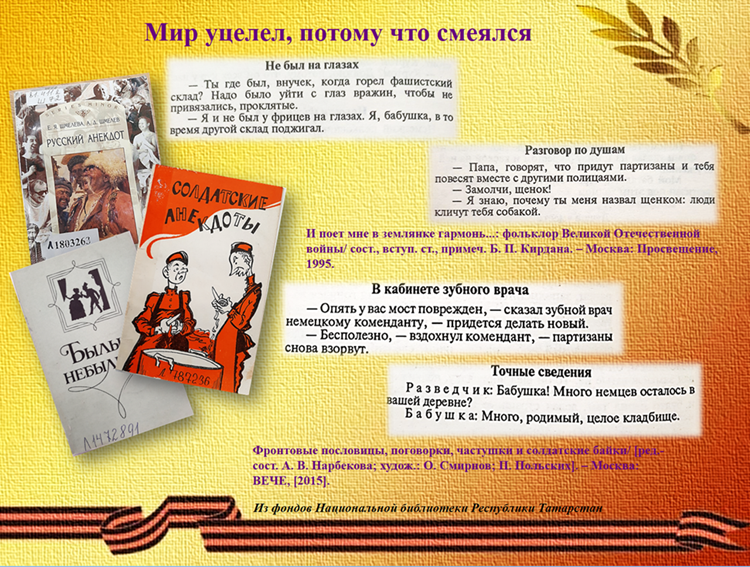

Во время Великой Отечественной войны бойцы рассказывали сказки, анекдоты (особенно сатирические о врагах), всевозможные истории, легенды, солдатские байки.

В незамысловатых рассказах простых солдат, в большинстве своём выходцев из крестьян, как правило в роли чудесного спасителя в смертельно-опасных ситуациях выступает мужицкая смекалка и просто удача. Такие весёлые истории реально поднимали боевой дух и помогали верить каждому, выжить вопреки самым страшным обстоятельствам.

В годы войны юмор стал полноправным орудием борьбы. Острое слово помогало воинам поднимать боевой дух, вселять смелость, уверенность в победе, разоблачать и зло высмеивать захватчиков. Недаром считали шутку и хорошее настроение второй винтовкой. Шутки и смех сопровождали воинов и на привале и когда, казалось, война не оставляет места для шуток и смеха. «Когда до смерти четыре шага», хороший анекдот помогал снять страх, горечь утрат и поднять боевой дух. Многие бойцы носили в карманах гимнастёрок блокноты с текстами фронтовых песен, стихов и анекдотов.

- Война идет к концу. Немцы разговаривают в окопе:

– Эх, хорошо бы изобрести такие панцири на грудь, чтоб никакая пуля не брала.

– Зачем на грудь при теперешних делах? Уж лучше на спину!

- Оберфюрер, почему наша дивизия называется «Мёртвая голова?»

– Потому что живых голов уже почти и не осталось.

- Докладывает Поскребышев:

– Товарищ Сталин, в Саратове ЧП: местная газета опубликовала информацию о дипломатическом приёме: «Товарищ Сталин принял польского осла…»

– Не будем наказывать газету. Этот посол действительно был ослом.

- На вокзале в Москве:

– Когда отходит поезд?

– А черт его знает – война.

На вокзале в Берлине:

– Когда отходит поезд?

– В семнадцать часов, тридцать три минуты, двадцать одну секунду.

– Зачем такая точность?

– Война.

- Разговор двух жительниц Берлина:

– Говорят, русские женщины очень привлекательны.

– Возможно. Если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши солдаты просто сходят с ума!

Огромной популярностью пользовались анекдоты о Чапаеве, Петьке, Анке и Фурманове – героях популярного фильма «Чапаев» (СССР, 1934 г.). Легендарный комдив стал символом смелости и бескомпромиссности. Он представал перед слушателями в комическом свете, но непобедимым героем. Анекдоты показывали, что и в самых сложных обстоятельствах важно сохранять чувство юмора.

Немалое место во фронтовом юморе занимают шутки и анекдоты народного артиста цирка и кино Ю. Никулина. Юрий Никулин был фронтовиком, воевал зенитчиком на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Вот случай, когда он решил подшутить над поваром. В качестве трофея Никулину достался спирт. Он выменял его на немецкую офицерскую форму, оделся немцем и выскочил из кустов на полевую кухню, крикнув «Хенде хох!». Повар со страху руки поднял, а в руках был черпак с горячими щами, которые пролились ему на голову. Прибежал в штаб с криками «Немцы!». Послали солдат на разведку, а там сидит Никулин и ест щи.

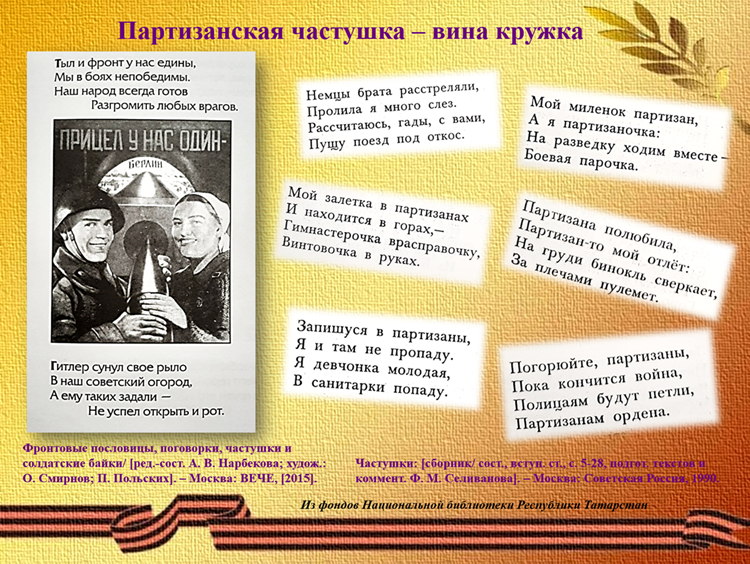

Русская частушка что гвардейская пушка: и стреляет метко, и врага бьет крепко

Частушка в годы войны стала одной из самых активных форм народно-поэтического творчества. Она верно отражала военные события и была действенным средством в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Частушка получает исключительную жизненность и достигает значительной поэтической высоты. Тематика частушек была многообразна: призыв всего трудоспособного населения на защиту Родины, превращение страны в единый боевой лагерь, ненависть к фашистским поработителям.

Каждая частушка – маленький уголок художественного мира, в совокупности – огромный поэтический мир, созданный народом. Частушка – капелька бытия, в которой отражается краткий момент из жизни человека, душевное движение, деталь портрета. В целом, частушки представляют собой образ многомиллионного народа, с его чаяниями, радостями, с тем, что он осуждает, осмеивает, обличает.

Частушка не лишена масштабности изображения. Она помнит о судьбе всей России-матушки, которая «горьки слёзы проливает» и в которой война

Столько девок, столько баб

Сиротами сделала.

Война для женщин – это работа за себя и за ушедших на фронт, скудное питание, отсутствие вестей от мужа, жениха, сына, брата, их смерть, досрочное возвращение домой калек, это – скорбь, страдания и слёзы. Они в полную меру нашли отражение в частушках.

Единство личного и общего ярче, чем когда-либо, проявилось в частушках Великой Отечественной войны. Причём в силу особенностей частушек как лирического жанра общее, историческое стало личным делом их героев. И это личное дело – искреннее, выстраданное. Девушки поют, что именно их «милёночки» воюют, страдают на войне, гибнут, что партизаны – «братья родные». Чувство родства оставшихся в тылу и воюющих с фашистами помогло устоять и победить. Подавляющее большинство частушек говорит о верности, любви:

- Голубая моя лента

На груди завязана.

Он на фронте, я – в тылу,

Любить его обязана.

- Ты пусти меня, мамаша,

С милым в армию служить.

Милый будет бить фашистов,

Я патроны подносить.

- Взяли, взяли дорогого

В бронетанковую часть.

Не отстану от него я,

Буду трактор изучать.

Во время войны возродились многие дореволюционные рекрутские и связанные с первой мировой войной частушки. Тяжелые испытания вызвали к жизни частушки о начале войны, отправке на фронт, кровопролитных боях, партизанах, отступлении фашистов и капитуляции врага. Главный персонаж частушек о Великой Отечественной войне – воин, защитник Родины.

Отдельной темой военного фольклора были образы Гитлера, его ближайшего окружения и фашистской Германии:

- Ночка темная настала,

На полях стоит туман.

Гитлер смазывает пятки

От орловских партизан.

- На осине две веревки,

Любо-дорого смотреть.

Скоро Гитлер с Муссолини

Будут рядышком висеть.

- Лез к Москве фашист-насильник

Через надолбы и рвы.

Крепкий русский подзатыльник

Получил взамен Москвы.

Ну, а для юморной частушки солдат всегда найдёт время и накануне боя, и во время короткого отдыха:

У московских у ворот

Удивляется народ:

Немцы ходят в наступленье

Только задом наперёд.

У солдата и песня – оружие

Во время Великой Отечественной войны поэты и композиторы создали тысячи песен. Многие из них прочно вошли в устный репертуар народа. Исполнители забывали имена авторов песен, а иногда и не знали их: произведения бытовали анонимно, как и старые народные.

На мелодии популярных песен профессиональных авторов в народе создавались новые песни-пародии. В военные годы исполнение различных по содержанию текстов на одну мелодию стало более заметным, что было вызвано желанием людей быстрее откликнуться на волновавшие их события, быстрее рассказать о своих чувствах и переживаниях.

Неожиданное переплетение старого и нового смысла способствовало большой популярности в военные годы сатирических песен, созданных в народе на мелодии ранее известных песен: «И кто его знает», «Катюша», «Синий платочек», «Крутится, вертится шар голубой» и других.

Старая городская песня «Крутится, вертится шар голубой» в предвоенные годы получила широкую популярность благодаря кинофильму «Трилогия о Максиме» (сценарий Г. Козинцева и Л. Трауберга). Фильм часто демонстрировался в кинотеатрах и клубах, городских и сельских, с экрана песенка быстро шагнула в зрительскую аудиторию и стала широко распеваться молодёжью.

Эта незамысловатая песенка стала грозным оружием, высмеивающим фашистских захватчиков. На различных фронтах – под Севастополем, на Северном Кавказе, на Таманском полуострове, в Беларуси, Польше, Восточной Пруссии, да и в самом Берлине – слышались сатирические и юмористические песни о том, как крутился и вертелся Гитлер чумной – «влип он в историю с этой войной» и многие другие.

На фронте и в тылу большой популярностью пользовались песни об обороне Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда и других городов, о подвигах героев Великой Отечественной войны.

О битве под Сталинградом написаны сотни документальных и художественных книг, множество рассказов, очерков и статей. Но была еще одна правдивая и глубокая летопись – песенная поэзия фронтовиков. В песнях Сталинградской битвы звучит тема беззаветного солдатского героизма. Свершение воином подвига стало в тот период обычным и повседневным явлением. Люди шли в бой с мыслями о Родине. «За Волгой для нас земли нет, ни шагу назад!» – этот клич стал голосом сердца каждого защитника города. Песни о сталинградской битве слагались не только её непосредственными участниками, но и воинами других фронтов. В сборнике «Песни Сталинградской битвы» тексты песен, маршей и частушек снабжены комментариями.

Широкое распространение получили песни, в которых были созданы индивидуализированные образы безымянных героев: моряка Черноморского флота, героически защищавшего Одессу, танкиста, среди боя исправившего подбитый врагами танк, штурмана, направившего свой горящий самолёт на груженный бензином вражеский поезд, связиста, будучи смертельно раненным зажавшим в руке концы перебитого телефонного провода, чтобы не прерывалась связь и т.д. Образ советского солдата раскрывался в песнях не только в героике подвига, но и в лирике чувств. С Родиной связана судьба близких лирического героя, и поэтому тема Родины органически сливается с темой личных отношений:

Каждый день, когда бой утихает,

Когда ночь сбросит синий платок,

Милый друг, я тебя вспоминаю

И с любовью смотрю на восток.

Традиционные народные лирические песни о просторах Родины, её лесах и полях, красоте нравственного чувства человека и теплоте домашнего очага, а также песни исторические о битвах прошедших веков, о героях тех сражений, о выдающихся полководцах и военачальниках (Суворове, Кутузове, атамане Платове и др.) были созвучны патриотическим чувствам и одновременно ненависти к захватчикам, осквернившим просторы родной земли, нарушившим мирную жизнь.

Фронтовики создавали песни разных жанров: марши, баллады, сатирические, юмористические, лирические, а также лирические песни-письма, письма-ответы и песни-переделки. Они распространялись как устно, так и письменно (вкладывались в письма, заносились в записные книжки, помещались в боевых листках, печатались в дивизионных, армейских и фронтовых газетах).

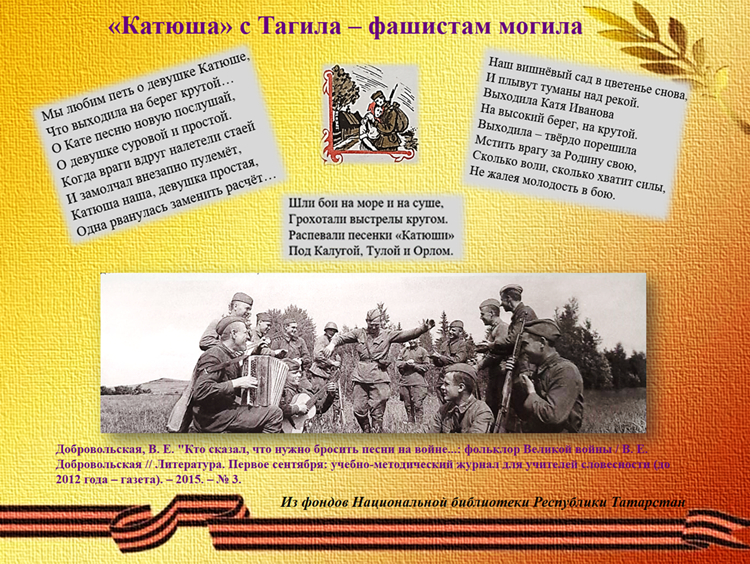

Песни-переделки использовали наиболее популярные в 30–40-х годах песни. Безусловно, лидером здесь является «Катюша» (на стихи М. Исаковского и музыку М. Блантера), которую на фронте пели и в оригинальной версии, и в многочисленных переделках. В них Катюша сначала изображалась девушкой, которая любит и ждет своего возлюбленного. Однако довольно быстро она стала сама бороться с врагами, находясь в партизанском отряде или на фронте.

В различных вариантах песни, которых известно более сотни, Катюша это и «с автоматом девушка простая», и медицинская сестра, которая раны «крепко перевяжет, на руках из боя унесет»…

В это же самое время появляются песни-переделки, но посвященные не девушке, а реактивному миномету, которому присвоили имя героини любимой песни. В таких переделках передаётся ужас, который внушало это оружие немцам:

Вот к передней «Катя» подходила,

Подвозя снаряды за собой,

И такую песню заводила,

Что фашисты подымали вой.

Переделкам подвергались и другие песни. «Раскинулось море широко» сначала была только песней моряков, но постепенно она стала популярна во всех родах войск и её героями стали танкист, связист, летчик. Партизаны пели «Раскинулась роща широко», а у летчиков был свой вариант:

Популярна была, и переделка песни «Спят курганы тёмные», где парень молодой вместо забоя отправляется в тыл врага и устраивает там диверсию.

Особое место в песенном творчестве солдат занимали самодельные гимны того или иного рода войск, даже отдельных воинских подразделений. К примеру, песня минометчиков:

…Мы пойдем сквозь кровь и дым,

И советскую пехоту

По фашистской дороге

Мы в обиду не дадим.

По дороге на Берлин.

Фронтовая песня не вымысел, а правда истории, суровая и жестокая боль. Советский солдат, как освободитель и как человек, испытывал душевную потребность рассказать в песне о своем долге, рассказать не одному и не группе, а целому народу, чтобы почувствовать, что с ним вся наша армия, все наши люди. Герой фронтовой песни необычайно щедр в своих чувствах. Особенно часто в песне говорится о скуке по дому, семье, матери. Песня периода Великой Отечественной войны рождалась как бы непроизвольно самой действительностью и вобрала то, чем жил народ, – его тяготы и горести, страдания и лишения.

Фронтовой фольклор – это своеобразная летопись войны, состоящая не из сухих сводок, а из песен, рассказов, пословиц и частушек, в которых сохранилась память о людях и событиях, подвигах и поражениях, победе и славе. Песни периода Великой Отечественной войны продолжают активно бытовать в фольклорном репертуаре старшего поколения.

Прошло 80 лет после окончания войны. Все меньше остается в живых тех, кто ковал Великую Победу и в тылу: у заводских станков и на сельских нивах. Но остаются созданные ими песни, частушки, пословицы и анекдоты – свидетели тех героических лет.

Материал подготовлен отделом регистрации и статистики

Источники литературы

1. Анекдоты. – Москва: ОНИКС: Милан, 1995. – 512 с.: ил.; 21 см.

2. Великая Отечественная война: книга для чтения: [в 2 частях] / авт.-сост. И. А. Дамаскин [и др.]. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – Часть 2. – 2005. – 479 с.

3. Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия / Научно-редакционный совет «Советская энциклопедия»; Институт военной истории Министерства обороны СССР; гл. ред. М. М. Козлов; ред. кол.: Ю. Я. Барабаш и др. – Москва: Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.: ил., портр.

4. Вспомним дни походного привала: фольклор периода Великой Отечественной Войны. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990. – 223 с.

5. ХХ век в преданиях и анекдотах: В 6 кн. / Независимая Акад. эстетики и свободных искусств. Кн. 3-4. Харьков; Ростов-на-Дону: Фолио: Феникс, 1996. – 527с.

6. Добровольская, В. Е. «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне...»: фольклор Великой войны / В. Е. Добровольская // Литература. Первое сентября: учебно-методический журнал для учителей словесности (до 2012 года – газета). – 2015. – № 3. – С. 4-7.

7. Зуева, Татьяна Васильевна. Русский фольклор: словарь-справочник / Т. В. Зуева. –Москва: Просвещение, 2002. – 334 c.: ил.

8. И поет мне в землянке гармонь...: фольклор Великой Отечественной войны/ сост., вступ. ст., примеч. Б. П. Кирдана. – Москва: Просвещение, 1995. – 288 с.: цв. ил.

9. История СССР в анекдотах, 1917-1992 / [авт. идеи и сост. М. Дубовский]. – Смоленск: Смядынь Апрель-Плюс, [1991?]. – 351 c.

10. Комиссаров, Лев Гурьевич. Народные стихи и песни, опаленные войной / Л. Г. Комиссаров. – Санкт-Петербург, 2015 (Тип. изд-ва «Нестор-История»). – 316, [1] c.

11. Кулагина, Алла Васильевна. Поэтический мир частушки / А. В. Кулагина; РАН; Институт мировой литературы им. А. М. Горького; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва: Наука, 2000. – 303 с.

12. Лебедев, Павел Федорович. Песни боевых походов: солдатское песенное творчество Великой Отечественной войны / П. Ф. Лебедев. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1986. – 400 с.

13. Мерников, А. Битва за Сталинград / А. Мерников. – Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2001. – 47 с.: ил. (Военная история, Боевые операции. Организация. Вооружение. Униформа).

14. Никулин, Юрий Владимирович. Лучшие анекдоты / Ю. В. Никулин. – Москва: Эксмо, 2018. – 284, [2] с.

15. Песни Сталинградской битвы / сост., авт. вступ. ст. и комм. П. Ф. Лебедева. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1985. –224 с.

16. Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны / сост. П. Ф. Лебедев. – Москва: Воениздат, 1962. – 208 с.

17. Пословицы и поговорки русского народа: значение пословиц и поговорок, пословицы и поговорки военных лет и советского периода, присказки, загадки, прибаутки / [авт.-сост. Н. И. Шейко]. – Москва: Вече, 2006. – 303 с. (Наши традиции).

18. Русская живопись. Великая Отечественная война: [альбом] / составитель Андрей Астахов. – Москва: Воскресный день: Печатная слобода, [2020]. – 111, [1] с.: ил., цв. ил.; 35. (Великие полотна).

19. Русская частушка: фольклорный сборник / Сост. А. В. Кулагина. – Москва, 1992. – 240 с.

20. Русские частушки. – Москва: Эксмо, 2007. – 479 с. – (Русская классика).

21. Синельникова, Наталья. 10 картин о войне / Наталья Синельникова; ил.: А. Осадчих, А. Рубан; авт. предисл. Т. Филиппова. – Москва: Клевер-Медиа-Групп: Clever. – 2015. [22] с.: ил., цв. ил., портр. (Отечественная война). (История Победы).

22. Сухих, И. Н. Русская литература для всех. От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова. Классное чтение! / Игорь Сухих. – Москва: КоЛибри, Азбука- Аттикус, 2023. – С. 96 – 104.

23. Ткачёва, Роза Гильфановна. «...И юность ушедшая всё же бессмертна...»: [сборник] / Р. Г. Ткачёва; [сост. Р. Г. Ткачёва]. – Казань: ООО "Издательско-полиграфический центр Экспресс формат", 2009. – 159 с.: портр., фот.

24. Фронтовые пословицы, поговорки, частушки и солдатские байки/ [ред.-сост. А. В. Нарбекова; худож.: О. Смирнов; П. Польских]. – Москва: ВЕЧЕ, [2015]. – 207 с.: ил.

25. Художники России и Татарстана о Великой Отечественной войне: Живопись. Графика. Скульптура: из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ: альбом/ Министерство культуры Республики Татарстан; Государственный музей изобразительных искусств. – Казань: Заман, 2010. – 208 с.: ил. – 65-летию Победы посвящается.

26. Частушки: [сборник/ сост., вступ. ст., с. 5-28, подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова]. – Москва: Советская Россия, 1990. – 655 c.: ил. – (Библиотека русского фольклора. Т. 9).

27. Частушки: присказки, припевки, стишки / [сост., авт. ст. и примеч. В. С. Дзядок]. –Петрозаводск: Карелия, 1991. – 232 с.

28. Шмелева, Елена Яковлевна. Русский анекдот: Текст и речевой жанр / Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев. – Москва: Языки славянской культуры, 2002 (Калуга: ГУП Облиздат). – 143 с.

29. Энциклопедия народной мудрости. – Санкт-Петербург: Респекс, 1997. – 448с. (Русь Великая).

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)