«Край ты мой забытый, край ты мой родной…». Прижизненные публикации С. А. Есенина в периодической печати из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

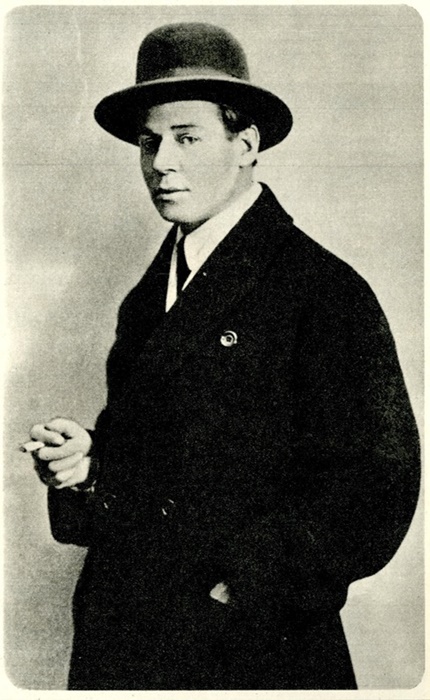

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

«Живи так, как будто сейчас должен умереть, ибо это есть лучшее стремление к Истине. Счастье – удел несчастных, несчастье – удел счастливых. Ничья душа не может не чувствовать своих страданий, а мои муки – твоя печаль, твоя печаль – мои терзанья…». Слова эти, казалось бы, мог произнести или Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой. Но их произнес в 1913 году 18-летний рязанский поэт Сергей Есенин. Возможно, на столь зрелой мысли молодого автора оставили незримый отпечаток идеи его предшественников, определив основную цель и миссию творчества С. А. Есенина – стремление к Истине и счастливой творческой судьбе.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

130 лет со дня рождения С. А. Есенина – не просто дата, а повод заново открыть поэта, который наравне с Александром Блоком и Владимиром Маяковским переплавил русскую лирику в нечто удивительное. Его стихи – мост между прошлым и будущим, между древней печалью крестьянских напевов и дерзким ритмом грядущей эпохи. В юбилейные «есенинские» дни мы с особым интересом обращаемся к изданиям периодической печати с прижизненными публикациями произведений С. А. Есенина. В виртуальной выставке вы сможете познакомиться с первыми шагами поэта в литературе, проследить эволюцию его поэтического стиля и увидеть, как современники отзывались о творчестве поэта. Мы предлагаем вам уникальную возможность прикоснуться к творчеству поэта, его произведениям, впервые опубликованным в периодической печати фонда Национальной библиотеки РТ.

В начале XX века российская периодическая печать играла важнейшую роль в формировании литературного вкуса и общественного мнения. Важно отметить, что и сам Сергей Есенин следил за журналами и газетами, вырезал все, что писали о нем. В биографии Сергея Есенина, С. Куняев писал: «Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось…». Появление стихотворений Есенина на страницах уважаемых журналов становилось не только фактом литературной биографии поэта, но и частью культурной жизни страны.

В июле 1915 года в журнале «Огонёк» было опубликовано стихотворение Сергея Есенина «Рекруты» («По селу тропинкой кривенькой…»), написанное поэтом в 1914 году.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

В стихотворении раскрывается тема Первой мировой войны, ставшей тяжелейшим бременем для народа России. По сюжету рекруты-новобранцы прощаются с родным селом: они поют «про любимые да последние деньки», весело гуляют «размахнув кудрями русыми», а старики улыбаются, глядя на будущих солдат. Природа играет значительную роль в стихотворении и служит фоном для действия. Зелёные пригорки и роща символизируют родное тепло и спокойствие, контрастирующее с будущей неопределенностью.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Важно отметить, что основной темой «Огонька» в этот период была Первая мировая война: большую часть публикаций занимали рисунки и карты боевых действий, остальное место отводилось литературным произведениям – рассказам, стихам, как правило, на военные темы. На стихи Есенина «Рекруты» композитором Г. Свиридовым была написана песня.

В этом же году в журнале «Русская мысль» были напечатаны стихи С.А. Есенина «Инокъ», «Калики», «Вечеръ». Как и «Рекруты», эти произведения относятся к раннему периоду творчества поэта. «Инокъ» (1914) отражает крестьянское мировосприятие, не разделяющее Библию и реальность. Поэт воспевает идею совершенного мира, которые связаны с христианскими идеалами.

«Калики» – это отклик на изменения в социально-культурной жизни, воплощённый в образах странников из простого народа. Калики – нищие странники, поющие духовные песнопения, не имеющие крова, вынужденные скитаться по Руси. В стихотворении также присутствуют яркие образы деревенских жителей, церкви, крестьян, природы. Оно вошло в дебютный сборник С. Есенина «Радуница».

«На лазоревые ткани…» (известно под заглавием «Вечер», 1915) передаёт любовь к русской природе и крестьянской жизни. Здесь проявляется характерная для С. Есенина музыкальность и напевность, выраженные в ритме стиха.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Творчество Сергея Есенина раннего периода (1914-1915 гг.) тесно связано с народной культурой, православными мотивами и глубокой любовью к русской деревне. Даже в военной тематике («Рекруты») он сохраняет лиричность, сочетая её с социальными и философскими размышлениями. Его стихи, опубликованные в ведущих журналах того времени, отражают не только личные переживания, но и общенациональные настроения эпохи. Не удивительно, что дебютный сборник поэта встретил бурную реакцию современников.

Одним из первых «высоких» литературных журналов, отреагировавших на поэзию Сергея Есенина, стал «Вестник Европы» (в дореформенной орфографии Вѣстникъ Европы).

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Этот влиятельный литературно-политический ежемесячник, с умеренно либеральным уклоном, в Санкт-Петербурге издавался с 1866 по 1918 год, продолжая традиции еще карамзинского издания начала XIX века. До 1868 года выходил ежеквартально. В разные годы на его страницах публиковались такие столпы русской критики, как А. Н. Пыпин, М. М. Стасюлевич, Д. И. Писарев.

В мае 1916 в журнале публикуется статья академика-литературоведа, специалиста по истории русской литературы Павла Никитича Сакулина (1868–1930) – «Народный Златоцвет».

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Само заглавие словно навевает образ сказочного, но живого поэта-цветка, выросшего на глубинной народной почве. П. Н. Сакулин, в те годы уже признанный специалист по теории литературы и один из руководителей Пушкинского Дома, рассматривал творчество Есенина через призму народной поэтической традиции. Он писал, что процесс народного творчества всегда совершается через даровитые личности, и именно к таким «златоцветам» он относил Сергея Есенина. Анализируя стихи из дебютного сборника «Радуница», такие как «Топи да болота…», «Чую радуницу Божью…», П. Н. Сакулин замечает: у Есенина органично сочетаются воспевание природы, лирика деревенского быта, светлая грусть любви и молитва к Богу.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

.jpg)

С. Есенин и Н. Клюев. Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Его поэзия, писал критик, «идет от корня», от народной души, и в ней – живой, неиссякаемый родник национального духа. Интересно, что сам Павел Сакулин, хоть и был сторонником классической школы, увидел в Есенине не только этнографический интерес, но и поэта будущего. Его анализ – редкий случай, когда молодой поэт получает столь глубокую уважительную характеристику академика.

Почти одновременно, в феврале 1916 года сборник «Радуница» попадает под пристальное внимание другого литературного журнала – «Современный мир».

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Этот журнал, возникший после «Мира Божьего», стремился соединить литературу и общественно-научное просвещение. Именно здесь в выпуске №2 от февраля 1916 года появляется статья Натана Венгрова (1882–1943), поэта, переводчика и критика, который позже станет известен благодаря работам о Блоке, Брюсове и ранней советской поэзии.

.jpg)

Натан Венгров (1882–1943).

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Венгров, человек тонкого лирического восприятия, называет есенинского героя «человеком от земли», подчеркивая, Есенин пишет о том, что знает, что чувствует всей кожей. Его образы – не придуманные, а прожитые. От них «веет любовью» – к земле, к матери, к родине, к женщине, к слову. Любопытно, что Венгров, несмотря на близость к кругу поэтов-символистов, не упрекает Есенина в архаичности или наивности, а подмечает силу искренности, которая становится главным поэтическим оружием поэта.

Еще один важный голос также можно найти в журнале «Современный Мир» – Л. Клейнборт в статье «Поэты-пролетарии о войне». Он говорит об образе матери в стихотворении С.А. Есенина «Ой, ты, Русь моя, родина милая», как о силе национальной боли. Мать у Есенина – это образ-икона, несущая крест тоски по сыну, ушедшему в мир тревоги и гибели. Клейнборт обращает внимание, что даже в контексте поэзии о войне, голосом Есенина говорит глубинный народ, это голос тишины, тревоги и вечной любви к земле.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

И Павел Сакулин, и Натан Венгров, и Л. Клейнборт увидели в Есенине не просто поэта деревни, а явление. Один – с высоты академических знаний, другие – из среды культурной интеллигенции. Все критики были едины в главном: в Есенине пробуждается новый голос России – родной, простой, и в то же время совершенно неповторимый.

Спустя 10 лет с публикации дебютного сборника и первых восторженных реакций, а также активного участия в бурной литературной жизни послереволюционных лет, привело к тому, что «вождь имажинистов» Сергей Есенин уже не нуждается в представлении.

Одно из самых известных стихотворений «Письмо к матери» опубликовано в журнале «Красная новь» в 1924 году.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Журнал «Красная новь», литературно-художественное и общественно-политическое издание, начал выходить в Москве в 1921 году. Это был первый советский толстый журнал, своеобразный инструмент культурной политической власти. С одной стороны, он предоставлял писателям возможность публиковаться, а с другой – формировал рамки допустимого, контролируя литературный процесс через критику и идеологическое сопровождение. «Письмо к матери» – очень пронзительное и волнительное произведение, которое наполнено особенной есенинской поэтикой, плавностью, музыкальностью:

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Позднее творчество С. Есенина полно горечи ускользания смыслов, поэт ищет опоры, а опора – это вечная тема обращения к матери, поиск смысла через связь матери с родиной.

«Годы молодые с забубенной славой» – стихотворение С. Есенина в том же номере журнала «Красная новь», представляет собой произведение о молодости «с забубенной славой», стремлении к свободе и возможному саморазрушению. Герой стихотворения становится творцом своего краха, в погоне за мнимым счастьем, остаётся наедине со своей болью. Риторический вопрос: «Мой конец близок ли, далек ли» передаёт внутренний конфликт героя, мысли о жизни и смерти.

Поэма «Анна Снегина» – яркий пример позднего периода творчества С. Есенина, которую журнал «Красная новь» также не оставил незамеченной. Действие поэмы уносит в годы революции, гражданской войны, времена, которые трагически отразились на жизни деревни, крестьянства. Анна Снегина является главной героиней одноименной поэмы, девушка в которую был влюблён лирический герой в юности, она является для него символом чистоты, белого снега, оттого и фамилия героини – Снегина. «Анна Снегина» – автобиографическое произведение, прототипом главной героини Анны Снегиной стала знакомая поэта Лидия Ивановна Кашина.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

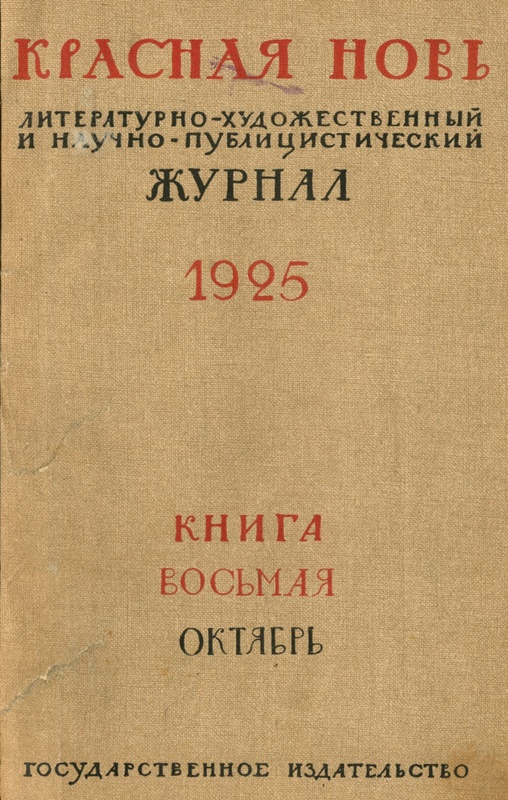

Также «Красная новь» стала изданием, где в октябре 1925 года были напечатаны одни из последних стихотворений С. А. Есенина: «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело…», «Над окошком месяц. Под окошком ветер…», «Быть поэтом – это значит тоже…», «Глупое сердце, не бейся…», «Гори, звезда моя, не падай», «Жизнь – обман с чарующей тоскою…». Эти публикации вышли всего за два месяца до его трагической смерти, и их нельзя читать в отрыве от внутренней драмы, переживаемой поэтом в данный период. Здесь нет прямых прощаний, но ощущение надвигающегося финала, светлой безысходности и неприкаянности пронизывают почти каждую строку.

.jpg)

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело…» соединяет энергию народной песни и экспрессию лирического порыва. Есенин обращается к тальянке – гармошке, которая становится не только музыкальным инструментом, но и метафорой голосов Родины, тоски и свободы. В тексте слышится и задор, и надлом: за игривой ритмикой скрыта боль, смута чувств и тревожное прощание с ушедшими временами.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

«Над окошком месяц. Под окошком ветер…» построено на основе лирического пейзажа, в котором отражены внутренние состояния поэта. Есенин тонко чувствует атмосферу ночи, где каждый звук и каждый образ является часть воспоминаний. Это произведение об одиночестве, в которой природа становится зеркалом души. Простая картина окна и ветра как символ открытости миру и одновременно уязвимости перед ним.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

«Быть поэтом – значит тоже…» – попытка объяснить, что значит быть поэтом в эпоху перелома. Есенин находит свою формулу поэтического существования не в служении политике и не в эстетстве, а в «самой розге под окном» – в боли, в сочувствии народу, в личном страдании. Это один из тех текстов, где трагическая честность становится формой достоинства.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

В стихотворении «Глупое сердце, не бейся…» поэт, обращаясь к себе, к своему сердцу, словно пытается его утишить, заглушить тревогу. В тексте нет излишней драматичности – только тихая, почти прозаическая боль. Одиночество, осознание тщетности надежд, утрата любви сконцентрированы в нескольких строфах, в которых каждый слог – как шаг по лезвию.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Лирическая миниатюра «Гори, звезда моя, не падай» изображает звезду не просто как небесное тело, а знак, возможно, судьбы, таланта, надежды. Поэт не просит счастья, он просит гореть, не угасать. В этих строках – жажда света, несмотря на всё, что окружает. Это обращение к себе, но в то же время – к неведомой силе, что ведет, поэта сквозь ночь.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

«Жизнь – обман с чарующей тоской…» – философское размышление, написанное в интонации обреченного примирения. Жизнь представляется Есенину иллюзией, миражом, но не пустой, в ней всё же есть чарующая тоска, тень красоты. Поэт не обвиняет, не спорит, он говорит с теми, кто чувствует так же.

Свой юбилей – 100 лет с года основания – в 2025 году также празднует один из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных журналов «Новый Мир». Он был основан на базе издательства «Известия» по предложению редактора газеты Ю. М. Стеклова.

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Многие произведения русских писателей впервые увидели свет благодаря редакции журнала, так «Черный человек» С.А. Есенина впервые был опубликован именно в «Новом мире». В фонде Национальной библиотеки читатели могут ознакомиться с № 11 1925 года, где опубликованы два стихотворения Сергея Есенина, которых объединяет зимняя тематика: «Эх вы, сани! А кони, кони…», «Снежная замять дробится и колется…». Еще совсем молодой поэт как будто подводит итоги ушедшей юности, но его душа «не остыла», а русская морозная зима ему также приятна как раньше.

.jpg)

.jpg)

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

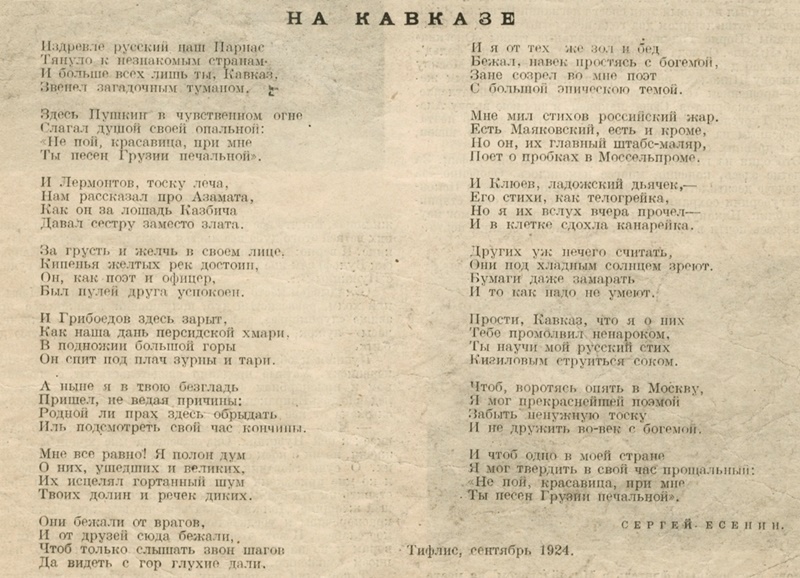

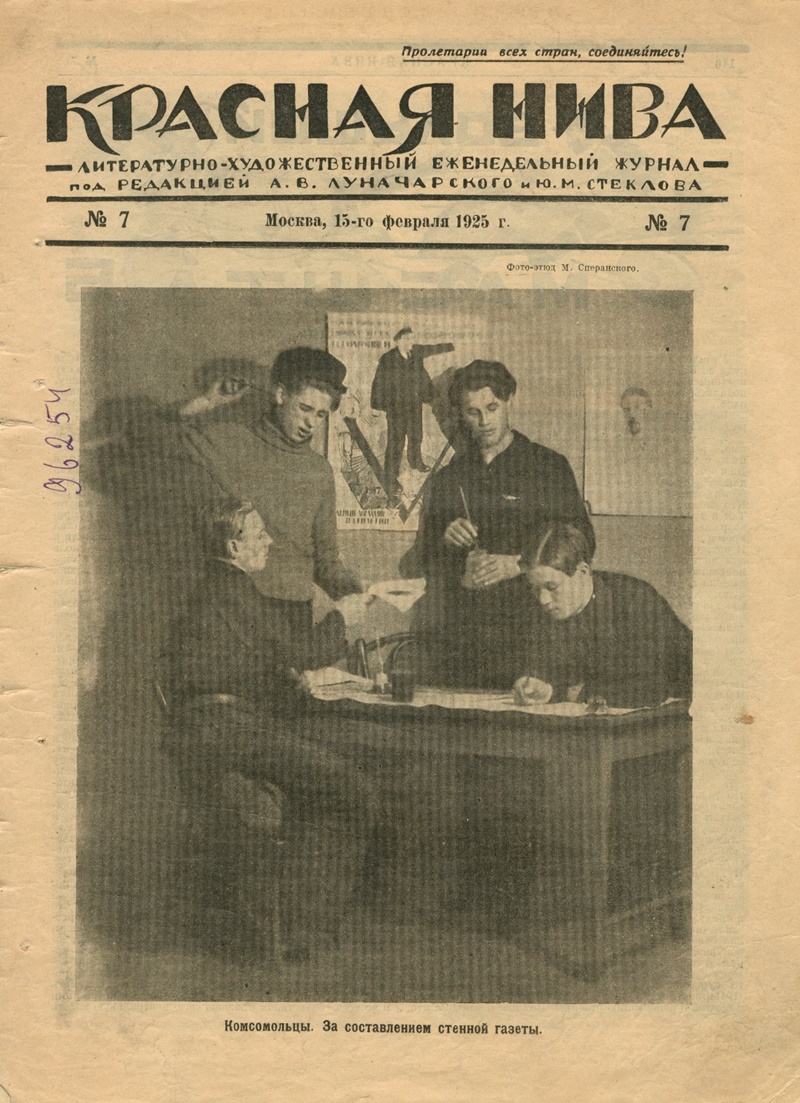

В этом же году в журнале «Красная нива» публикуется еще один шедевр, написанный рукой Сергея Есенина – «На Кавказе». Литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал «Красная нива» выпускался с 1923–1931 под редакцией А. В. Луначарского, Ю. М. Стеклова и др.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

В журнале можно найти в основном небольшие произведения – стихи, рассказы, очерки. «На Кавказе» раскрывает тему поиска смысла жизни, которая является одной из основных в позднем периоде творчества поэта. Кавказ представлен Есениным не только географическим местом, но и символом свободы, возвращения к корням, творческого полёта. В стихотворении упоминаются А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, жизненный путь которых был связан с Кавказом, Есенин таким образом подчеркивает незримую связь с великими представителями русской литературы. Лирический герой стихотворения, «навек простясь с богемой», бежит на Кавказ за умиротворением и вдохновением. Произведение «На Кавказе» посвящено теме осмысления роли поэта и поэзии, и роли отдельно взятой личности, создавая незабываемый портрет их внутреннего мира.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

В журнале «Красная нива» также появляется стихотворение «Свищет ветер, серебряный ветер…», созданное Есениным в октябре 1925 года. Стихотворение пронизано характерным для Есенине лиризмом, музыкальностью. Лирический герой стихотворения демонстрирует оптимистичное отношение к жизни, несмотря на невзгоды жизни, раскрывает таким образом вечные темы счастья, философского отношения к жизни, вечного круговорота человеческого бытия.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

Стихотворение «В час, когда ночь воткнет Луну на чёрный палец» опубликовано в журнале «Красная новь» в 1926 году. Тема любви и одиночества, общества и индивидуальности, поиска своего места в огромном мире – пронизывает данное стихотворение.

«Вот такой, какой есть, никому ни в чём не уважу» впервые мы можем увидеть в журнале «Красная новь» в 1926 году. Первая строчка «Вот такой, какой есть…» – передает мысль о принятии себя таким, какой есть, темы национальной идентичности, являясь не только личной исповедью Поэта, но и проявлением общего народного сознания. Эмоциональное воздействие стихотворения вызывает у читателя чувства от грусти до гордости за своё Отечество, и это очень ценно, ощущение глубокой причастности к судьбе Родины.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

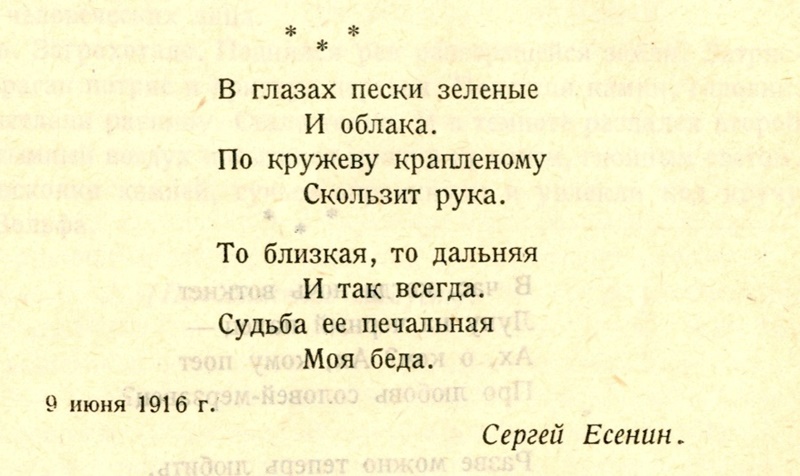

«В глазах пески зелёные и облака» – стихотворение Сергея Есенина, написанное в 1916 году. Это ярчайший пример любовной лирики. Строка стихотворения «Судьба её печальная – Моя беда» передаёт связь между судьбой любимой и переживаниями поэта, а определения «близкая» и «дальняя» создают образы недостижимой мечты, идеала. При чтении стихотворения посещает чувство меланхолии, и ощущаешь идею произведения о том, что красота вечна.

Мы, вместе с Вами, дорогой читатель, увидели, как формировался поэтический голос Сергея Александровича Есенина на страницах периодических изданий, хранящихся в фонде Национальной библиотеки РТ, понаблюдали как творчество известного поэта XX века вписывалось в литературный ландшафт эпохи.

На страницах периодических изданий мы обнаружили материалы, которые позволяют глубже понять, как формировалось творчество С. Есенина, какие темы и образы были важны для поэта, и как его произведения воспринимался современниками. Мы видим, что Сергей Есенин был не просто поэтом, а явлением, которое активно обсуждалось и вызывало сильные эмоции.

Из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан

К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина мы не только вспоминаем его гениальные строки, но и осознаем важность сохранения и изучения его наследия. Национальная библиотека Республики Татарстан, как хранитель культурной памяти, гордится тем, что может предложить своим читателям столь глубокое погружение в эпоху и творчество великого русского поэта. Таким образом, наша виртуальная выставка стала не только данью уважения к 130-летию Сергея Есенина, но и важным шагом в осмыслении его места в истории русской литературы и культуры. Она демонстрирует, как бережное отношение к архивным материалам позволяет нам лучше понять прошлое и обогатить наше настоящее.

Интересно, что Издание «Мензеля», освещающая новости Мензелинского района Республики Татарстан, опубликовала интересный материал, посвященный знаменитому уроженцу Мензелинского района Вячеславу Максимовичу Шугаеву. В. М. Шугаев журналист, сценарист член Союза писателей СССР, по данным предоставленным изданию супругой внука его брата Эдуарда, был женат на внучке Сергея Есенина – Марине Константиновне. Приглашаем исследователей к изучению темы в стенах Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Виртуальная выставка подготовлена отделом периодических изданий Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Список литературы

- Алексеева Л., Филатова Е. Чудесное наследство // Советский музей. – 1985. – № 5. – С. 57-63.

- Венгров Н. Путь Александра Блока. – Москва: Академия наук СССР, 1963. – 415 с.

- Венгров Н. Сергей Есенин. Радуница // Современный мир. – 1916. – №. 2. – С. 159.

- Есенин С. Анна Снегина // Красная новь. – 1925. – № 4. – С. 99-116.

- Есенин С. На Кавказе // Красная нива. – 1925. – № 7. – С. 159.

- Есенин С. Новые стихи // Новый мир. – 1925. – № 11. – С. 66-67.

- Есенин С. Письмо матери // Красная новь. – 1924. – № 3. – С. 132-133.

- Есенин С. Рекруты // Огонёк. – 1915. – № 30. – С. 1.

- Есенин С. Стихи // Красная Новь. – 1925. – № 8. – С. 92-95.

- Есенин С. Стихи // Красная новь. – 1926. – № 6. – С. 133-134.

- Есенин С. Стихотворения // Русская мысль. – 1915. – № 7. – С. 27-28.

- Клейнборт Л. Поэты-пролетарии о войне // Современный мир. – 1916. – № 3. – С. 101-118.

- Куняев С. Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. – 2-е изд. – Москва: Молодая гвардия, 1997. – 587 с.

- Наппельбаум М. Избранные фотографии. – Москва: Планета, 1985. – 103 с.

- Сакулин П. Народный златоцвет // Вестник Европы. – 1916. – № 5. – С. 193-208.

- Сакулин П.Н. Наука о литературе, ее итоги и перспективы. – стереотип. изд. – Москва: Либроком, 2019. – 240 с.

- Сакулин П.Н. Филология и культурология. – Москва: Высшая школа, 1990. – 240 с.

- Стихи Сергея Есенина // Красная нива. – 1925. – № 45. – С. 1078.

Интернет-ресурсы

- Знаменитый писатель родом из Мензелинска был женат на внучке Есенина // Мензеля. URL: https://menzela.ru/news/literatura-i-iskusstvo/znamenityi-pisatel-rodom-iz-menzelinska-byl-zenat-na-vnucke-esenina (дата обращения: 08.09.2025).

.jpg)